checkGradients

構文

説明

valid = checkGradients(___,Name=Value)

例

rosen 関数 (この例の終わりに掲載) が、2 次元変数 x の Rosenbrock 目的関数とその勾配を計算します。

rosen で計算された勾配が点 [2,4] 付近の有限差分近似と一致することを確認します。

x0 = [2,4]; valid = checkGradients(@rosen,x0)

valid = logical

1

function [f,g] = rosen(x) f = 100*(x(1) - x(2)^2)^2 + (1 - x(2))^2; if nargout > 1 g(1) = 200*(x(1) - x(2)^2); g(2) = -400*x(2)*(x(1) - x(2)^2) - 2*(1 - x(2)); end end

vecrosen 関数 (この例の終わりに掲載) が、最小二乗形式の Rosenbrock 目的関数とそのヤコビアン (勾配) を計算します。

vecrosen で計算された勾配が点 [2,4] 付近の有限差分近似と一致することを確認します。

x0 = [2,4]; valid = checkGradients(@vecrosen,x0)

valid = logical

1

function [f,g] = vecrosen(x) f = [10*(x(1) - x(2)^2),1-x(1)]; if nargout > 1 g = zeros(2); % Allocate g g(1,1) = 10; % df(1)/dx(1) g(1,2) = -20*x(2); % df(1)/dx(2) g(2,1) = -1; % df(2)/dx(1) g(2,2) = 0; % df(2)/dx(2) end end

rosen 関数 (この例の終わりに掲載) が、2 次元変数 x の Rosenbrock 目的関数とその勾配を計算します。

一部の初期点では、既定の前進有限差分法を使用すると、checkGradients が誤って rosen 関数の勾配が正しくないと示します。結果の詳細を表示するには、Display オプションを "on" に設定します。

x0 = [0,0];

valid = checkGradients(@rosen,x0,Display="on")____________________________________________________________ Objective function derivatives: Maximum relative difference between supplied and finite-difference derivatives = 1.48826e-06. Supplied derivative element (1,1): -0.126021 Finite-difference derivative element (1,1): -0.126023 checkGradients failed. Supplied derivative and finite-difference approximation are not within 'Tolerance' (1e-06). ____________________________________________________________

valid = logical

0

checkGradients は、小数第 6 位に 1 をわずかに超える差があるという不一致を報告します。中心有限差分法を使用してもう一度確認します。

opts = optimoptions("fmincon",FiniteDifferenceType="central"); valid = checkGradients(@rosen,x0,opts,Display="on")

____________________________________________________________ Objective function derivatives: Maximum relative difference between supplied and finite-difference derivatives = 1.29339e-11. checkGradients successfully passed. ____________________________________________________________

valid = logical

1

中心有限差分法の方が一般的に正確性が増します。checkGradients は、勾配と中心有限差分近似がおおよそ小数第 11 位まで一致することを報告します。

function [f,g] = rosen(x) f = 100*(x(1) - x(2)^2)^2 + (1 - x(2))^2; if nargout > 1 g(1) = 200*(x(1) - x(2)^2); g(2) = -400*x(2)*(x(1) - x(2)^2) - 2*(1 - x(2)); end end

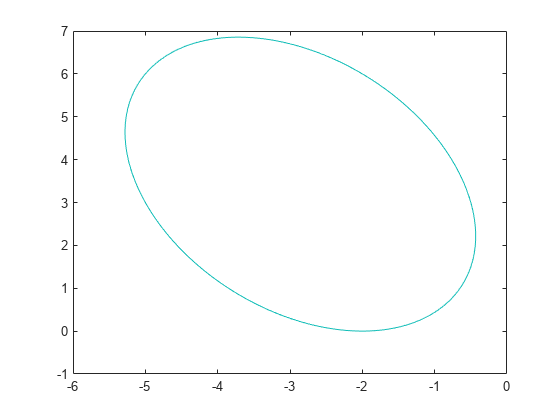

tiltellipse 関数 (この例の終わりに掲載) が、2 次元変数 x が傾いた楕円の内部に限定されるという制約を課します。

.

楕円を可視化します。

f = @(x,y) x.*y/2+(x+2).^2+(y-2).^2/2-2; fcontour(f,LevelList=0) axis([-6 0 -1 7])

この非線形不等式制約関数の勾配を確認します。

x0 = [-2,6]; valid = checkGradients(@tiltellipse,x0,IsConstraint=true)

valid = 1×2 logical array

1 1

function [c,ceq,gc,gceq] = tiltellipse(x) c = x(1)*x(2)/2 + (x(1) + 2)^2 + (x(2)- 2)^2/2 - 2; ceq = []; if nargout > 2 gc = [x(2)/2 + 2*(x(1) + 2); x(1)/2 + x(2) - 2]; gceq = []; end end

fungrad 関数 (この例の終わりに掲載) が、最小二乗目的関数の一部の要素の勾配を正しく計算し、その他の要素の勾配は正しく計算しません。

checkGradients の 2 番目の出力を調べて、どの要素が点 [2,4] であまり一致していないかを確認します。結果の詳細を表示するには、Display オプションを "on" に設定します。

x0 = [2,4];

[valid,err] = checkGradients(@fungrad,x0,Display="on")____________________________________________________________ Objective function derivatives: Maximum relative difference between supplied and finite-difference derivatives = 0.749797. Supplied derivative element (3,2): 19.9838 Finite-difference derivative element (3,2): 5 checkGradients failed. Supplied derivative and finite-difference approximation are not within 'Tolerance' (1e-06). ____________________________________________________________

valid = logical

0

err = struct with fields:

Objective: [3×2 double]

出力から、要素 [3,2] が正しくないことがわかります。しかし、問題はそれだけでしょうか。err.Objective を調べて、0 とかけ離れているエントリを探します。

err.Objective

ans = 3×2

0.0000 0.0000

0.0000 0

0.5000 0.7498

微分の [3,1] と [3,2] の要素がどちらも正しくありません。fungrad2 関数 (この例の終わりに掲載) が、誤差を修正します。

[valid,err] = checkGradients(@fungrad2,x0,Display="on")____________________________________________________________ Objective function derivatives: Maximum relative difference between supplied and finite-difference derivatives = 2.2338e-08. checkGradients successfully passed. ____________________________________________________________

valid = logical

1

err = struct with fields:

Objective: [3×2 double]

err.Objective

ans = 3×2

10-7 ×

0.2234 0.0509

0.0003 0

0.0981 0.0042

勾配と有限差分近似の差がすべて 1e-7 未満の大きさになっています。

次のコードは、fungrad 補助関数を作成します。

function [f,g] = fungrad(x) f = [10*(x(1) - x(2)^2),1 - x(1),5*(x(2) - x(1)^2)]; if nargout > 1 g = zeros(3,2); g(1,1) = 10; g(1,2) = -20*x(2); g(2,1) = -1; g(3,1) = -20*x(1); g(3,2) = 5*x(2); end end

次のコードは、fungrad2 補助関数を作成します。

function [f,g] = fungrad2(x) f = [10*(x(1) - x(2)^2),1 - x(1),5*(x(2) - x(1)^2)]; if nargout > 1 g = zeros(3,2); g(1,1) = 10; g(1,2) = -20*x(2); g(2,1) = -1; g(3,1) = -10*x(1); g(3,2) = 5; end end

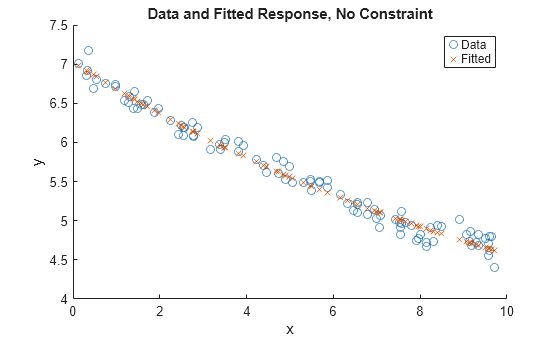

勾配評価関数を指定すると、lsqcurvefit などの非線形最小二乗ソルバーは、実行の速度および信頼性が向上する場合があります。ただし、勾配を確認するための lsqcurvefit ソルバーの構文は、他のソルバーと比べてわずかに異なります。

近似問題と checkGradient の構文

lsqcurvefit の勾配を確認するには、初期点 x0 を配列として渡すのではなく、cell 配列 {x0,xdata} を渡します。たとえば、応答関数 について、ノイズを追加したモデルからデータ ydata を作成します。応答関数は fitfun です。

function [F,J] = fitfun(x,xdata) F = x(1) + x(2)*exp(-x(3)*xdata); if nargout > 1 J = [ones(size(xdata)) exp(-x(3)*xdata) -xdata.*x(2).*exp(-x(3)*xdata)]; end end

xdata を 0 ~ 10 のランダムな点として作成し、ydata を応答と追加ノイズとして作成します。

a = 2;

b = 5;

c = 1/15;

N = 100;

rng default

xdata = 10*rand(N,1);

fun = @fitfun;

ydata = fun([a,b,c],xdata) + randn(N,1)/10;応答関数の勾配が点 [a,b,c] で正しいことを確認します。

[valid,err] = checkGradients(@fitfun,{[a b c] xdata})valid = logical

1

err = struct with fields:

Objective: [100×3 double]

指定した目的関数の勾配を問題なく使用できます。すべてのパラメーターの下限を 0 に設定し、上限は指定しません。

options = optimoptions("lsqcurvefit",SpecifyObjectiveGradient=true);

lb = zeros(1,3);

ub = [];

[sol,res,~,eflag,output] = lsqcurvefit(fun,[1 2 1],xdata,ydata,lb,ub,options)Local minimum possible. lsqcurvefit stopped because the final change in the sum of squares relative to its initial value is less than the value of the function tolerance. <stopping criteria details>

sol = 1×3

2.5872 4.4376 0.0802

res = 1.0096

eflag = 3

output = struct with fields:

firstorderopt: 4.4156e-06

iterations: 25

funcCount: 26

cgiterations: 0

algorithm: 'trust-region-reflective'

stepsize: 1.8029e-04

message: 'Local minimum possible.↵↵lsqcurvefit stopped because the final change in the sum of squares relative to ↵its initial value is less than the value of the function tolerance.↵↵<stopping criteria details>↵↵Optimization stopped because the relative sum of squares (r) is changing↵by less than options.FunctionTolerance = 1.000000e-06.'

bestfeasible: []

constrviolation: []

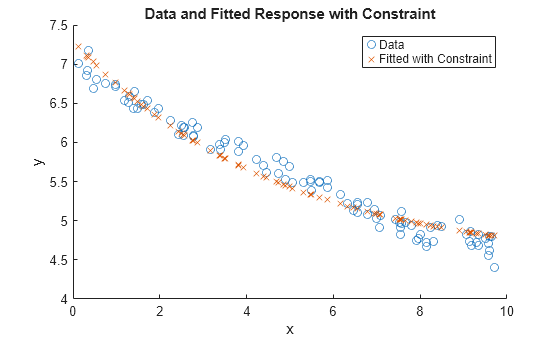

lsqcurvefit の非線形制約関数

非線形制約関数で必要となる構文は、lsqcurvefit 目的関数の構文とは異なります。勾配のある非線形制約関数の形式は次のとおりです。

function [c,ceq,gc,gceq] = ccon(x) c = ... ceq = ... if nargout > 2 gc = ... gceq = ... end end

勾配の式のサイズは N 行 Nc 列にする必要があります。ここで、N は問題変数の数、Nc は制約関数の数です。たとえば、次の ccon 関数は非線形不等式制約を 1 つだけもちます。そのため、この関数は、3 つの変数をもつ次の問題についてサイズが 3 行 1 列の勾配を返します。

function [c,ceq,gc,gceq] = ccon(x) ceq = []; c = x(1)^2 + x(2)^2 + 1/x(3)^2 - 50; if nargout > 2 gceq = []; gc = zeros(3,1); % Gradient is a column vector gc(1) = 2*x(1); gc(2) = 2*x(2); gc(3) = -2/x(3)^3; end end

ccon 関数が点 [a,b,c] で正しい勾配を返すかどうかを確認します。

[valid,err] = checkGradients(@ccon,[a b c],IsConstraint=true)

valid = 1×2 logical array

1 1

err = struct with fields:

Inequality: [3×1 double]

Equality: []

制約の勾配を使用するには、勾配関数を使用するオプションを設定し、非線形制約を使用して問題を再度解きます。

options.SpecifyConstraintGradient = true; [sol2,res2,~,eflag2,output2] = lsqcurvefit(@fitfun,[1 2 1],xdata,ydata,lb,ub,[],[],[],[],@ccon,options)

Local minimum found that satisfies the constraints. Optimization completed because the objective function is non-decreasing in feasible directions, to within the value of the optimality tolerance, and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance. <stopping criteria details>

sol2 = 1×3

4.4436 2.8548 0.2127

res2 = 2.2623

eflag2 = 1

output2 = struct with fields:

iterations: 15

funcCount: 22

constrviolation: 0

stepsize: 1.7914e-06

algorithm: 'interior-point'

firstorderopt: 3.3350e-06

cgiterations: 0

message: 'Local minimum found that satisfies the constraints.↵↵Optimization completed because the objective function is non-decreasing in ↵feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,↵and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.↵↵<stopping criteria details>↵↵Optimization completed: The relative first-order optimality measure, 1.621619e-07,↵is less than options.OptimalityTolerance = 1.000000e-06, and the relative maximum constraint↵violation, 0.000000e+00, is less than options.ConstraintTolerance = 1.000000e-06.'

bestfeasible: [1×1 struct]

残差 res2 は、非線形制約がない残差 res の 2 倍を上回っています。この結果から、非線形制約によって解と制約なしの最小値に差が生じていることがわかります。

非線形制約を課す場合と課さない場合の解をプロットします。

scatter(xdata,ydata) hold on scatter(xdata,fitfun(sol,xdata),"x") hold off xlabel("x") ylabel("y") legend("Data","Fitted") title("Data and Fitted Response, No Constraint")

figure scatter(xdata,ydata) hold on scatter(xdata,fitfun(sol2,xdata),"x") hold off xlabel("x") ylabel("y") legend("Data","Fitted with Constraint") title("Data and Fitted Response with Constraint")

入力引数

確認する関数。関数ハンドルとして指定します。

funが目的関数を表す場合、funには次のシグネチャが必要です。[fval,grad] = fun(x)

checkGradientsは、grad(x)の値とx0に近い点xの有限差分近似を比較します。比較は次のとおりです。ここで、

gradは勾配関数の値を表し、grad_fdは有限差分近似の値を表します。checkGradientsはこの除算を要素単位で実行します。funが最小二乗目的を表す場合、funはベクトルであり、grad(x)はfunのヤコビアンを表す行列です。funがm個の成分をもつ配列を返し、xがn個の要素をもつ場合 (ここで、nはx0の要素数)、ヤコビアンJはm行n列の行列になります。ここで、J(i,j)はF(i)のx(j)における偏導関数です。(ヤコビアンJは、Fの勾配の転置であることに注意してください。)funが非線形制約を表す場合、funには次のシグネチャが必要です。[c,ceq,gc,gceq] = fun(x)

cは、非線形不等式制約を表します。ソルバーはc <= 0を満たそうとします。cの出力は任意の長さのベクトルになります。ceqは、非線形等式制約を表します。ソルバーはceq = 0を満たそうとします。ceqの出力は任意の長さのベクトルになります。gcは、非線形不等式制約の勾配を表します。勾配のサイズはN行Nc列にする必要があります。ここで、Nは問題変数の数、Ncはcの要素数です。gceqは、非線形等式制約の勾配を表します。勾配のサイズはN行Nceq列にする必要があります。ここで、Nは問題変数の数、Nceqはceqの要素数です。

データ型: function_handle

勾配を確認する位置。lsqcurvefit を除くすべてのソルバーについては double 配列として指定します。lsqcurvefit の場合、x0 は 1 行 2 列の cell 配列 {x0array,xdata} です。

checkGradients は、指定された x0 に近い点における勾配を確認します。この関数は、絶対値が 1e-3 以下の小さなランダム方向を x0 に追加します。この摂動は、相殺が原因で正しくない勾配関数がパスする可能性のある点からチェックを保護しようとするものです。

例: randn(5,1)

データ型: double

複素数のサポート: あり

有限差分オプション。optimoptions の出力として指定されます。有限差分に影響するオプションは次のとおりです。

| オプション | 説明 |

|---|---|

FiniteDifferenceStepSize | 有限差分のスカラーまたはベクトルのステップ サイズ ファクター。

sign′(0) = 1 を除き sign′(x) = sign(x) です。中心有限差分は次のようになります。

FiniteDifferenceStepSize はベクトルに展開されます。既定値は、前進有限差分法では sqrt(eps)、中心有限差分法では eps^(1/3) です。 |

FiniteDifferenceType | 勾配推定に使用される有限差分は |

TypicalX | 典型的な |

| DiffMaxChange (非推奨) | 有限差分勾配を計算する場合に変数内で生じる最大変化量です (正のスカラー)。既定値は |

| DiffMinChange (非推奨) | 有限差分勾配を計算する場合に変数内で生じる最小変化量です (非負のスカラー)。既定値は |

例: optimoptions("fmincon",FiniteDifferenceStepSize=1e-4)

名前と値の引数

オプションの引数のペアを Name1=Value1,...,NameN=ValueN として指定します。ここで、Name は引数名で、Value は対応する値です。名前と値の引数は他の引数の後に指定しなければなりませんが、ペアの順序は重要ではありません。

R2021a より前では、コンマを使用して名前と値をそれぞれ区切り、Name を引用符で囲みます。

例: IsConstraint=true,Tolerance=5e-4

出力引数

勾配と有限差分近似の相対差。構造体として返されます。目的関数の場合、フィールド名は Objective です。非線形制約関数の場合、フィールド名は Inequality (c に対応) および Equality (ceq に対応) です。err の各要素は、fun で指定された微分と同じ形状になります。

詳細

初期点の近くで推定された勾配またはヤコビアンが、既定の許容誤差 1e-6 または checkGradients 関数の場合は指定された Tolerance 値内で、指定された微分と一致しませんでした。

通常、この失敗は、目的関数または非線形制約関数の微分計算が正しくないことを意味します。示された微分を改めて確認してください。

場合によっては、微分に対する有限差分近似が不正確であるために失敗することがあります。この不正確性は、関数 (目的または非線形制約) の 2 階微分が大きい場合に生じることがあります。また、既定の

'forward'有限差分を使用する場合にも生じることがあります。この有限差分は'central'有限差分と比べて正確性の面で劣りますが、高速です。微分関数が正しいと考えられる場合は、次のいずれかまたは両方を試してCheckGradientsがパスするかどうかを確認してください。FiniteDifferenceTypeオプションを'central'に設定。FiniteDifferenceStepSizeオプションを1e-10などの小さい値に設定。

微分は初期点の近くのランダムな点でチェックされます。そのため、近傍点ごとにチェック結果が異なる場合、勾配チェックはランダムにパスしたり失敗したりする可能性があります。

詳細については、勾配またはヤコビアンの有効性を確認を参照してください。

バージョン履歴

R2023b で導入

MATLAB Command

You clicked a link that corresponds to this MATLAB command:

Run the command by entering it in the MATLAB Command Window. Web browsers do not support MATLAB commands.

Web サイトの選択

Web サイトを選択すると、翻訳されたコンテンツにアクセスし、地域のイベントやサービスを確認できます。現在の位置情報に基づき、次のサイトの選択を推奨します:

また、以下のリストから Web サイトを選択することもできます。

最適なサイトパフォーマンスの取得方法

中国のサイト (中国語または英語) を選択することで、最適なサイトパフォーマンスが得られます。その他の国の MathWorks のサイトは、お客様の地域からのアクセスが最適化されていません。

南北アメリカ

- América Latina (Español)

- Canada (English)

- United States (English)

ヨーロッパ

- Belgium (English)

- Denmark (English)

- Deutschland (Deutsch)

- España (Español)

- Finland (English)

- France (Français)

- Ireland (English)

- Italia (Italiano)

- Luxembourg (English)

- Netherlands (English)

- Norway (English)

- Österreich (Deutsch)

- Portugal (English)

- Sweden (English)

- Switzerland

- United Kingdom (English)